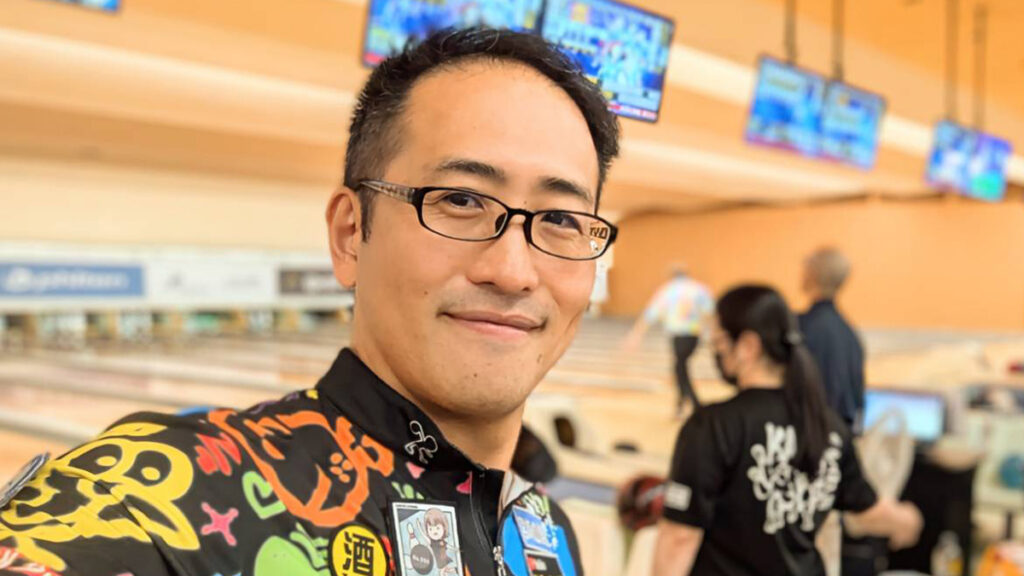

漫画『きゅぽかの』の作者であり、自身も熱心なボウラーである渡辺大樹先生。作品を通じてボウリング文化を描き続けてきた一方で、イベントや大会を通じてファンや選手との交流を深め、ボウリング界の盛り上げ役としても存在感を放っている。

Part1ではボウリングとの出会いや原点、Part2では『きゅぽかの』を中心に、ファンと作品の絆についてお話を伺った。今回はさらに視点を広げ、ボウリング全体、そして漫画家としての挑戦について渡辺先生に語っていただく。

長く愛されてきたボウリングというスポーツが、現代にどう根づき、どんな未来を描いていけるのか。競技とレジャー、その両面からボウリングの魅力と課題を見つめる渡辺先生の言葉は、多くの読者に新たな気づきを与えてくれるだろう。

関連記事:『きゅぽかの』渡辺大樹先生インタビューPart1。ボウリングを始めた理由

関連記事:渡辺大樹先生インタビューPart2。『きゅぽかの』誕生と全国に広がったうねり

ボウリング界の現状と最大の課題とは?

ーボウリング全体の現状や、盛り上げていくために必要なことについてはどうお考えですか?

渡辺大樹先生(下記渡辺):これは本当に難しい問題で、ボウリング場や協会、プロボウラー、関係各所の人がずっと努力を続けている分野なんです。『きゅぽかの』を単行本化するにあたっても、日本ボウリング場協会さんや関東ボウリング場協会さんなど、いろんな方が協力してくださり「ボウリングをもっと目立たせたい」という思いを共有してくれました。

僕自身も同じ気持ちです。ただ、ボウリングが「レクリエーション」なのか「競技」なのか、その線引きが難しい。一般の方にとってはレジャーとしての認識が強く、でも競技ボウラーが増えることも盛り上げにつながります。経営的にレジャーボウラーが多いのは良い事で、そのために競技ボウラーの認知・発展がカギになるのではないかと思いますし、マイボールでボウリングを楽しむレジャーボウラーがもっと増えてくれたらと願っています。

また、僕は現代のフィットネスや食文化のように「生活習慣の中にボウリングを組み込む」ような仕組みがあればなと考えています。昔は週末にボウリング場に行けば、2時間待ちが当たり前だったんです。でも今はすぐに投げられる。そんな「当たり前の娯楽」だったボウリングにまた戻ってほしいですね。

ーハウスボウラーやレジャーボウラーと、競技ボウラーとの距離感については?

渡辺:この垣根をどう取り払うかは大きなテーマですね。プロチャレンジに行ってみたいけど「自分は下手だから」と参加をためらう人も多い。僕のイベントでも、ずっとハウスボウラーの方をどう巻き込み、迎え入れるかは未だ課題です。

例えば、アイドルや2.5次元キャラクターなどとコラボしたイベントでは、普段ボウリングをしないお客さんにも集まってもらえる可能性がある。そうした取り組みを通じて「ボウリングって楽しいんだ」と知ってもらえることが大事だと思っています。

数年前にあった『KUWATA CUP』も、ハウスボウラー向けの部門をしっかり作って、多くの人が楽しめる工夫をされていました。僕も、ウェブ連載に移った時に「可愛いキャラ」だけでなくボウリングのリアルな面白さを盛り込みたくて、そこを喜んでくださったボウラーの方も多かったんです。